안녕하세요.

오늘은 저번에 이어서 철근콘크리트의 내구성에 대해 알아보도록 하겠습니다.

내구성(Durability Considerations)

콘크리트 피복두께가 부식에 미치는 영향을 고려해 볼 때 세계 각국의 시방서가 환경의 정도에 따라 요구하는 피복두께를 달리하는 것은 놀랄 일이 아닐 것이다. 일반적으로 혹독한 환경에서 피복두께를 증가하는 데는 대부분 일치하지만 실제로 얼마만큼 두껍게 피복을 해야 하느냐는 서로 상당한 차이가 있다. 예를 들어서 혹독한 환경에서 피복두께를 각종 시방서에서 적게는 20mm에서 많게는 60mm까지 규정하고 있어서 실제로 피복두께를 규정하는 것은 임의라 보고 볼 수도 있다.

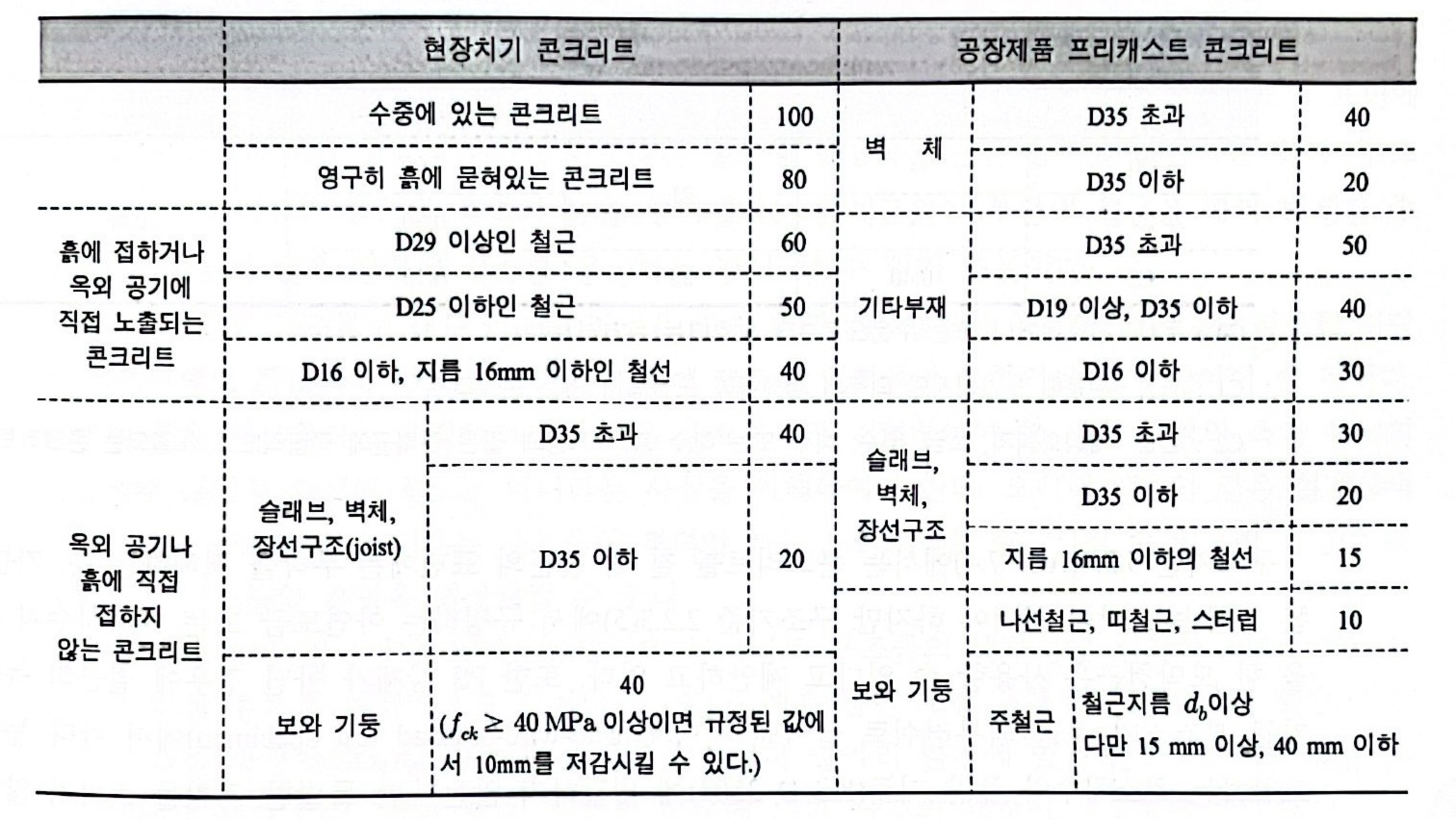

구조기준 5.4(ACI 7.7)에서는 최소 피복두께(cover thickness)를 노출 조건에 따라, 부재의 종류에 따라, 콘크리트의 종류에 따라, 철근의 굵기에 따라 다르게 규정하고 있다. [표1]에는 구조기준 5.4에서 제시하는 최소 피복두께가 주어졌다. 구조기준에서는 옥외의 공기나 흙을 직접 접하지 않는 콘크리트의 보나 기둥에서 콘크리트의 설계기준강도 fck가 40 MPa 이상이면 규정된 최소 피복두께에서 10mm를 줄일 수 있다고 제시하고 있다.

구조기준 5.4.6(ACI 7.7.6) 특수 환경에 노출되는 콘크리트 또는 철근에서는 고내구성이 요구되는 구조체의 경우 또는 해안에서 250m 이내에 위치하는 구조체로서 추가의 표면처리 공사를 수행하지 않고 직접 외부에 노출되어 염해를 받는 경우 및 유수 등에 의한 심한 정식 또는 화학작용을 받을 때는 현장 콘크리트일 경우 D16 이하의 철근을 사용한 벽체나 슬래브에서는 50m. 이상, 기타 부재에서는 80mm 이상의 피복두께를, 그리고 프리캐스트 콘크리트일 경우에는 벽체나 슬래브에 40mm 이상, 기타 부재에는 50mm 이상의 피복두께를 확보하도록 규정하고 있다.

또한 구조기준 5.4.6(3)(ACI 7.7.8) 내화가 있어야 하는 구조물의 피복두께는 화열의 온도, 지속시간, 사용 골재의 성질 등을 고려하여 정하여야 하며, [표1]에서 규정된 최소 피복두께보다 더 큰 값이 요구될 때는 동등한 내화성능의 재료나 피복 재료를 사용하거나 피복두께를 증가시켜야 한다고 규정하고 있다.

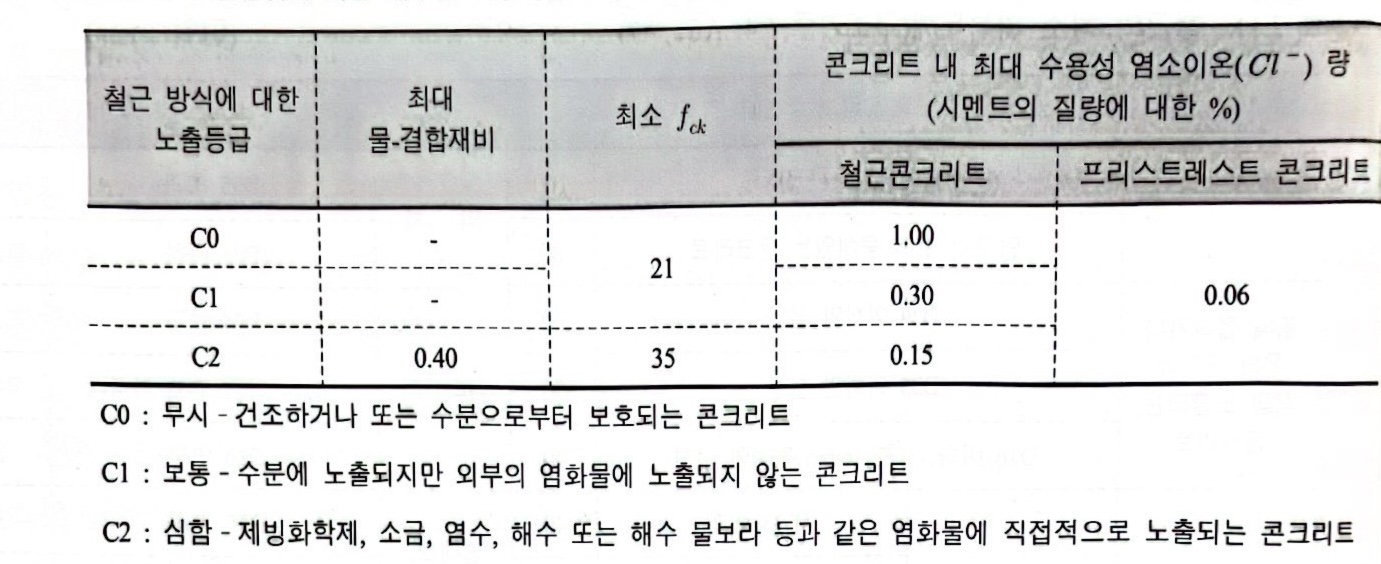

구조기준 4.5.4(3)에서는 철근의 부식방지를 위해서 굳지 않은 콘크리트의 염화 이온량은 원칙적으로 0.30 kg/m3 이하로 하여야 하지만, 책임기술자의 승인을 받는 경우 0.60 kg/m3까지 허용할 수 있도록 하고 있다. 이미 굳은 콘크리트의 염소물 이온량에 대한 검토가 염소이온 농도에 의해 이루어질 경우, 재령 28일 이후의 콘크리트에서 최대 수용성 염화물 농도는 표 2.12에 제시되어 있다. [표2]에는 또한 제빙 화학제, 소금, 염수, 해수 및 해수 물보라 등과 같은 염화물에 직접 노출되는 콘크리트인 C2 노출 등급 콘크리트일 경우 최대 물-결합재 비를 0.40을 초과하지 못하고 최소 설계기준강도는 fck≥ 35 MPa 이상이 되도록 규정하고 있다.

부식방지를 위해서 철근을 에폭시수지 피복을 하여 사용하기도 한다. 에폭시수지 피복 철근은 깨끗하게 청소한 이형철근을 전기오븐에 통과시키면서 철근에 열을 가하여 에폭시 코팅을 입혀서 제작하게 된다(KS D 3629 참고). 에폭시수지 피복을 하여 철근에 산소, 습기 또한 염화물의 접촉을 차단하여 부식으로부터 보호할 수 있다. 피복된 철근을 다룰 때는 피복에 손상이 가지 않도록 조심해야 하지만 국부적인 피복의 손상이 과도한 부식을 일으키지는 않는다고 보고되고 있다. 이런 피복된 철근을 사용하게 되면 앞에서 다른 보호의 정도를 조절할 수 있어서 경제적으로 될 수도 있다.

구조기준 5.2.4(ACI 7.4)에서는 콘크리트를 칠 때 철근의 표면에는 부착을 저해하는 흙, 기름 또는 비금속 도막이 없어야 하지만 구조기준 2.2.3(5)에서 규정하는 아연도금 또는 에폭시수지 피복을 한 도막 철근은 사용할 수 있다고 제안하고 있다. 또한 PS 강재가 아닌 경우에 철근의 녹이나 가공 부스러기 등을 솔로 긁어낸 시험체(hand-wire-brushed test specimen)에서 마디 높이를 포함하는 최소지수와 중량 기준(KS D 3504)에 미달하지 않는다면 특별한 조치를 하지 않아도 만족한 결과를 얻을 수 있다고 규정하고 있다. 구조기준 해설 5.2.4.(2)에 의하면 이형철근의 부착 특성에 미치는 녹과 가공 부스러기(mill scale)의 영향에 대한 실험에서 적당량의 녹(normal amount of rust)은 오히려 부착을 증가시킨다는 것이 확인되었다.

구조물에 발생한 균열은 콘크리트 피복에 투수성(permeability)과 다공성(porosity)을 상당히 증가시키기 때문에 콘크리트 표면에서의 균열 폭에 관한 규정과 부식방지가 서로 관계를 갖는 것은 당연하다고 볼 수 있다. 균열의 폭이 넓어지면 더 많은 부식이 일어날 것이라는 견해가 논리적으로 보이지만, 1983년에는 많은 실험 결과를 분석하면서 균열 폭과 부식 사이에는 관계가 없다고 주장하였다. 전형적으로 실험에서 균열의 폭이 얼마이던지 간에 균열은 염화물이 철근에 도달하도록 하므로 균열의 폭이 0.1mm이든지 또는 넓은 0.5mm이든지 간에 거의 차이가 없다는 것을 보여주었다.

부식의 진행 속도에 미치는 균열의 폭에 관한 연구에서는 지속적인 부식이 진행되기 위해서는 산소가 보강철근의 음극영역에 도달하여야 한다. 또한 부식이 빠르게 진행되기 위해서는 음극영역이 양극영역에 비해서 훨씬 더 넓어야 한다(부식의 진행 속도는 대략 음극영역에 대한 양극영역의 비에 비례한다). 따라서 철근을 가로지르는 균열보다 균열을 따라 발생하는 2차 균열이 더욱 위험하게 된다.

철근의 광범위한 영역에 상당한 양의 산소가 공급되는 것을 막기 위해서는 콘크리트의 표면에 발생하는 균열의 폭을 조절하려는 노력보다는 철근에 발생하는 높은 응력을 조절하는 것이 더 효과적이다. 그 이유는 철근의 응력이 높은 영역에서는 미세균열이 부근의 철근을 따라 발생할 수 있고 이 균열이 넓은 영역에 산소를 공급하는 길이 될 수 있기 때문이다.

철근콘크리트 구조물이 내구성(durability)을 갖기 위해서는 철근을 품질이 좋은 콘크리트로 적당한 피복두께로 둘러싸야하고 콘크리트 배합에 과도한 염화물이 포함되어 있지 않아야 할 것이다. 균열의 폭을 계산하거나 조절하려는 노력은 중요하지만 기억하여야 할 것은 균열의 폭이 부식의 가능성에 대해서 확실한 척도는 아니라는 사실을 이해하여야 한다. 오히려 배수와 같은 설계 상세가 훨씬 더 중요한데 그 이유는 구조물이 견뎌야 하는 노출 조건을 향상할 수 있으며 적절한 유지관리는 구조물의 수명을 연장할 수 있다.

철근의 부식이 철근이나 프리스트레스트 콘크리트 구조물의 내구성에 심각한 해를 입힐 수 있지만 다른 화학작용도 일어날 수 있다. 예를 들면 보통 포틀랜드 시멘트로 만든 콘크리트에 대한 황산염(S04)을 포함한 용액의 공격이나 알칼리 환경에 있는 콘크리트의 특정한 골 재의 화학반응과 같은 것이 있다. 이러한 반응에 의한 골재의 팽창이 구조물에 상당한 손상을 줄 수도 있다.

'기타 > 철근 콘크리트 공학' 카테고리의 다른 글

| 철근콘크리트 휨 이론의 기본 가정 (0) | 2023.06.22 |

|---|---|

| 구조물의 하중 전달, 1방향 슬래브, 2방향 슬래브, 구조물의 해석과 설계 (0) | 2023.06.21 |

| 철근콘크리트의 내구성(1) - 철근의 부식, 탄산화, 염화물 (0) | 2023.06.18 |

| 철근의 온도, 부착 특성 - 피복두께, 철근의 정착길이, 찢어짐 파괴, 뽑힘 파괴 (0) | 2023.06.17 |

| 철근의 피로 특성, S-N곡선, 피로 한계, 특성피로강도 (0) | 2023.06.16 |